चीन-भारत फ़िल्म के गहरे सहयोग की व्यापक संभावनाएं

19 जनवरी 2018 को चीन में आमिर ख़ान अभिनीत फ़िल्म “सीक्रेट सुपरस्टार” रिलीज़ हुई। सिर्फ़ 8 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ चीनी युआन (1 युआन करीब 10 भारतीय रूपये के बराबर) की कमाई कर दूसरी ऐसी फ़िल्म बन गई जिसने चीनी बॉक्स ऑफ़िस पर भारतीय बॉक्स ऑफ़िस(करीब 89 करोड़ इंडियन रूपये)की तुलना में ज़्यादा कमाई की। जबकि इससे पहले 2017 में चीन में बहुत लोकप्रिय भारतीय फ़िल्म《दंगल》ने चीनी बॉक्स ऑफ़िस पर 1.3 अरब चीनी युआन की जबरदस्त कमाई की।

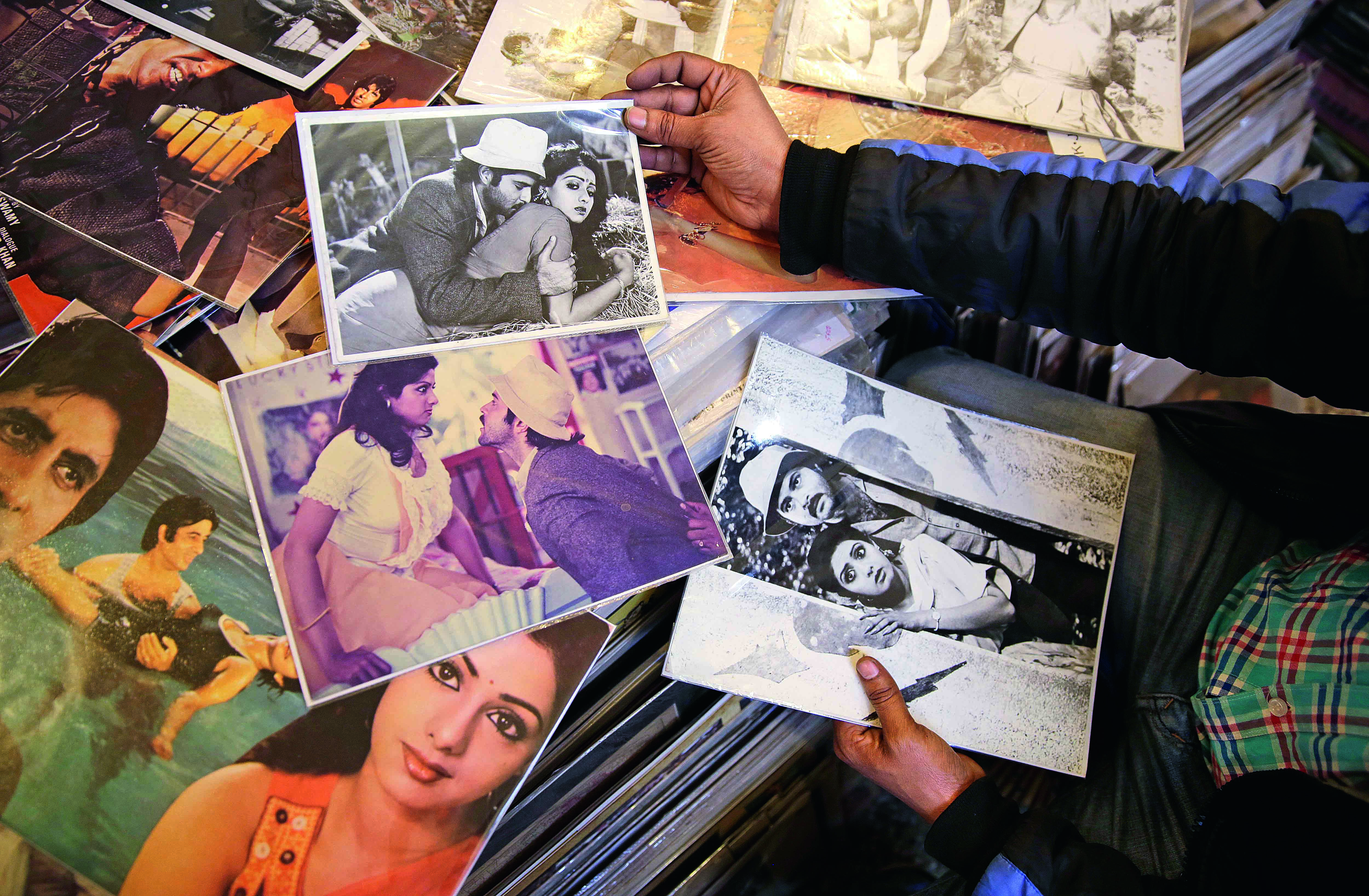

इधर के सालों में चीन और भारत की फ़िल्मों का आदान-प्रदान निरंतर अहम होता जा रहा है, खासकर भारतीय फ़िल्मों ने चीनी बाज़ार में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। चीनी फ़िल्म निर्माताओं ने भारतीय फ़िल्मों की पुनःसमीक्षा करनी शुरू की। कैसे चीनी बाज़ार का विकास करना भी भारतीय बॉलिवुड का अहम विषय भी है। चीन-भारत फ़िल्मों की आवाजाही के लिए नया मौका आया है।

ख़ास विशेषता वाली भारतीय फ़िल्म

विश्व में सबसे बड़ा प्रभाव वाला फ़िल्म उद्योग अमेरिका का हॉलिवुड है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जातिय फ़िल्मों का देश भारत ही है।

20वीं शताब्दी के 70 के दशक में भारत ने जापान को पछाड़कर विश्व में सबसे ज़्यादा फ़िल्मों का उत्पादन करने वाला देश बन गया। अभी तक भारत विश्व में सब से ज़्यादा फ़िल्में बनाता है। जबकि हर साल चीन व अमेरिका की फ़िल्म मात्रा भारत के आधे से भी कम है। 2016 में भारत ने कुल 1986 फ़िल्में बनायीं। चाहे विभिन्न भाषाओं के संस्करणों को छोड़कर फिर भी किसी भी देश की फ़िल्म निर्माण मात्रा भारत को पार नहीं कर सकती है।

जब भारतीय फ़िल्मों की बात आती है तो अनेक लोगों के दिमाग में बॉलिवुड आता है, जिसका केंद्र भारत के मुंबई शहर में है और भारत की बहुभाषी फ़िल्मों से एक हिन्दी फ़िल्म का निर्माण होता है। भारत की विभिन्न भाषाओं की फ़िल्मों की तुलना में हिन्दी फ़िल्मों की मात्रा सब से ज़्यादा होती हैं, जो हर साल करीब 300-400 होती हैं।

भारत एक संघीय देश है,जहां सैकड़ों अलग बोलियां हैं। भारतीय संविधान को मान्यता देने वाली भाषाओं की संख्या 22 हैं, जिनमें हिन्दी को सरकारी भाषा माना जाता है। फ़िल्म युग में भारत में 20 से ज़्यादा भाषी फ़िल्में हैं। डिजिटल युग में प्रवेश करने के बाद 40 से ज़्यादा भाषी फ़िल्में विकसित हो गयी हैं। भारत में हिन्दी फ़िल्मों को करीब 40 प्रतिशत का बॉक्स ऑफ़िस हासिल होता है, बाकी में भारत की अन्य भाषाओं की फ़िल्में होती हैं। जबकि आयातित फ़िल्मों की संख्या करीब 10 प्रतिशत होती हैं।

बहुभाषी फ़िल्में उद्योग के विकास के लिए फायदेमंद है। विभिन्न प्रदेश स्थानीय भाषा वाली फ़िल्मों का समर्थन करते हैं। विभिन्न स्थलों की पूंजी निवेश व सुयोग्य व्यक्तियों का उपभोग किया जा सकता है। विविध फ़िल्म संरचनाएं भारतीय फ़िल्मों को दबाव के लिए अधिक प्रतिरोधी बना सकती हैं। मिसाल के तौर पर, इधर के सालों में हॉलिवुड आदि निर्यातित फ़िल्मों के भारतीय बाज़ार में हिस्सेदारी साल दर साल बढ़ रही है, जबकि बॉलिवुड फ़िल्मों का बॉक्स ऑफ़िस पर बढ़ोत्तरी नहीं हुई। लेकिन स्थानीय फ़िल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तेलुगू और तमिल भाषा में 《बाहुबली-1》 और《बाहुबली-2》ने क्रमशः भारतीय फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस का चैम्पियन साबित हुईं, जो इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। जबकि इससे पहले भारत में बॉक्स ऑफ़िस पर बेहताज बादशाह अकसर बॉलिवुड फ़िल्में हुआ करती थीं, ख़ासतौर पर शाहरूख खान, आमिर खास और सलमान खान तीन खानों का फ़िल्मों पर एकाधिकार था।

विश्व में फ़िल्म बाजार को खोलने वाले देशों में सिर्फ़ भारत, जापान, दक्षिण कोरिया व तुर्की आदि गिने-चुने देशों के फ़िल्म बाज़ार में राष्ट्रीय फ़िल्मों की हिस्सेदारी निर्यातित फ़िल्मों से ज़्यादा होती हैं। जिनमें भारतीय फ़िल्मों की हिस्सेदारी सबसे ऊंची है, जो करीब 90 प्रतिशत तक है। 2016 में यह संख्या गिरकर 85 प्रतिशत हो गई, लेकिन कई अन्य देशों में स्वनिर्मित फ़िल्मों की हिस्सेदारी सिर्फ़ 50-60 प्रतिशत है। भारत के फ़िल्म बाजार में अभी भी स्वनिर्मित फ़िल्मों का वर्चस्व है।

भारतीय फ़िल्में अपनी लम्बाई से ज्यादा जानी जाती है। आमतौर पर एक फ़िल्म की लम्बाई 3 घंटे से ज्यादा होती है। आजकल दर्शकों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय फ़िल्मों की लम्बाई करीब 160 मिनटों में सिमट गई है। भारतीय फ़िल्मों की दूसरी विशेषता है कि फ़िल्म में नाच-गाना होता है। जब संगीत बजता, तो फ़िल्म में चाहे बड़े या छोटे, सब लोग संगीत पर नाचने लगते हैं। नाच-गान भारतीय मसाला फ़िल्मों (मसाला फ़िल्म एक लोकप्रिय वाणिज्यिक फिल्म है जो एक्शन, नाच-गान, कॉमेडी और रोमांस से भरी होती है) का ज़रूरी तत्व है। एक फ़िल्म में आम तौर पर 5 से 7 गाने और 3 से 5 डांस होते हैं। कुछ समय भारतीय फ़िल्में नाच-गान से शुरू होती हैं, कुछ नाच-गान देर से आता है तो भी पहले भाग के बाद होता है। भारतीय फ़िल्मों में गीत आम तौर पर भारत के प्रचलित पॉपगीत बन जाते हैं। फ़िल्मों में अनेक तत्व बाद में समाज में फ़ैशन बन जाते हैं। बेशक यह भी नहीं है कि सभी भारतीय फ़िल्मों में नाच-गान होते हैं। करीब एक तिहाई भारतीय फ़िल्मों में नाच-गान नहीं होता है। 2017 में भारत द्वारा ऑस्कर अवॉर्ड के लिए सौंपी गयी फ़िल्म《न्यूटन》में कोई नाच-गाना नहीं था। वह एक बहुत यथार्थवादी व आलोचना करने वाली फिल्म है, जिसकी लम्बाई सिर्फ़ 106 मिनट है।

भारतीय वाणिज्यिक फ़िल्मों में आम तौर पर अपेक्षाकृत मज़बूत नाटकीय संघर्ष की कहानियां होती हैं। कहानी दर्शकों की मनोवैज्ञानिक उम्मीदों का सम्मान करती है। कुछ कहानियां बहुत कल्पनाशील होती हैं, कुछ बहुत अतिरंजित होती हैं, लेकिन अनेक भारतीय फ़िल्में चीन से आगे रही हैं। और और भारतीय फ़िल्में समाज के अंधेरे पक्ष के बारे में साहस व सीधी आलोचना भी करती हैं। चीनी दर्शकों के लिए परिचित फ़िल्में 3 इडियट्स, और दंगल आदि फ़िल्में समाज के दोषों की आलोचना करने वाली उत्कृष्ट फ़िल्में हैं।

असंतुलित चीन-भारत फ़िल्म आवाजाही

मौजूदा प्रचलित ओडियो और वीडियो उत्पादक होने के नाते फ़िल्मों के और व्यापक दर्शक हैं। लेकिन हाल में चीन और भारत दोनों देशों की फ़िल्मों का निर्यात अपेक्षाकृत कम है। घरेलू बॉक्स ऑफ़िस की तुलना में विदेशों में बॉक्स ऑफ़िस का बड़ा घाटा है, जबकि हॉलिवुड फ़िल्मों की तुलना में बॉक्स ऑफ़िस का घाटा और बड़ा होता है। चीन और भारत की फ़िल्मों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। चीन के पास बाज़ार व पूंजी निवेश की श्रेष्ठता है। भारत के पास विषय व ढांचे की श्रेष्ठता है और खर्चा अपेक्षाकृत कम रहता है। फ़िल्म बनाने में दोनों की अपनी-अपनी श्रेष्ठताएं हैं। भूमंडलीकरण और इंटरनेट की दुनिया में द्विभाषी माहौल में दोनों देश एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक साथ आगे विकसित हो सकते हैं और दोनों के बीच सहयोग को गहरा करने की आवश्यकता व संभावना है।

18 सितम्बर 2014 को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में चीन और भारत ने नयी दिल्ली में दोनों देशों के《ओडियो-वीडियो संयुक्त बनाने के समझौते》पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद चीन और भारत ने《ह्वेन त्सांग》,《कुंगफ़ू योगा》और《भारत में दोस्त》तीन फ़िल्में बनायी। तीनों फ़िल्मों की शुटिंग भारत में की गयी, जिनमें भारतीय अभिनेता, अभिनेत्री और भारतीय कंपनियों ने काम किया। यह चीन और भारत के बीच फ़िल्म सहयोग का एक नया चरण खुला है। लेकिन खेद की बात है कि इन तीनों फ़िल्मों में हालांकि जैकी चेन की《कुंगफ़ू योगा》ने चीन में 1.7 अरब चीनी युआन की कमाई की, लेकिन भारत में सिर्फ़ करीब 28 लाख चीनी युआन की बॉक्स ऑफ़िस कमाई की। इस फ़िल्म में स्पष्ट भारतीय तत्व मौजूद है। यह फ़िल्म भी इधर के सालों में भारत में सबसे लोकप्रिय चीनी फ़िल्म है।

इसके विपरीत, इधर के दो सालों में चीन में प्रवेश करने वाली भारतीय फ़िल्मों की बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छी कमाई हुई है। दोनों के बीच फ़िल्मों की आवाजाही असंतुलित स्थिति में है। हाल में चीन विश्व में दूसरे बड़े फ़िल्म बाज़ार से सब से बड़ा फ़िल्म बाज़ार की ओर बढ़ रहा है। जबकि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा फ़िल्म निर्माता और सबसे ज़्यादा दर्शक होने वाला देश है। दो बड़े फ़िल्म देश के मद्देनजर चीन और भारत के बीच फ़िल्म सहयोग आदर्श से बहुत कोसो दूर है।

दोनों देशों के बीच सहयोग की बड़ी संभावना है

हालांकि चीन और भारत की विभिन्न सामाजिक प्रणाली है, फिर भी दोनों पुराने पूर्वी देश हैं, जो सब एशियाई मूल्य के हैं। विश्व के दो सबसे बड़े विकासमान देश होने के नाते दोनों के विकास के प्रति दुनिया आशावान है। दोनों देशों की विकास प्रक्रिया में अवश्य ही विश्व की मौजूदा आर्थिक व राजनीतिक ढांचे के बंधन में है। उन्हें विश्व के बड़े देशों और पश्चिमी दुनिया की सामरिक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। जबकि दोनों देशों के बीच भविष्य में भी कुछ नयी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता भी है।

इस समय चीन और भारत के सांस्कृतिक आदान प्रदान की महत्वता दिन ब दिन उभर रही है। सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों के मनमुटाव को मिटाने और दोनों देशों के नागरिकों की आपसी समझ को बढ़ाने के लिए मददगार है। जबकि फ़िल्म तथाकथित सांस्कृतिक आदान प्रदान में“घुड़सवार”है।

चीन और भारत दोनों बड़े फ़िल्म देश हैं। दोनों को विकास करने के साथ साथ अनेक समस्याओं व चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जिन्हें विकास की प्रक्रिया में एक-एक करके हल किया जाना चाहिए। हाल में विदेशों में दोनों देशों का फ़िल्म बाज़ार ज्यादातर विदेशों में रहने वाले प्रवासियों पर निर्भर करती हैं। सिर्फ़ कम फ़िल्मों ने ही पश्चिमी देशों के प्रमुख बाज़ारों में प्रवेश किया है। दोनों देश विदेशी बाज़ार को किस तरह खोलने की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। दुनिया के विभिन्न जगहों पर दोनों देशों के अलग-अलग तौर पर कई करोड़ लोग फैले हैं। यदि दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो विदेशी बाज़ार का बड़ा विकास होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इतिहास में सबसे ऊंचा वैश्विक बॉक्स ऑफ़िस प्राप्त करने वाली फ़िल्म《दंगल》का सबसे बड़ा विदेशी बॉक्स ऑफ़िस चीन ही है।

विरोधी उपनिवेशीकरण से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता तक, पश्चिमी पश्चिमीवाद से पूर्व के स्वतंत्र पुनरुत्थान तक, एशिया का उदय कभी समाप्त नहीं हुआ है। चीन और भारत दोनों एशिया से संबंधित हैं। यद्यपि उनके पास अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, लेकिन पूर्वी संस्कृति की समानता दोनों पक्षों के लिए सहयोग तक पहुंचने और लक्ष्य बाजार के रूप में दूसरी तरफ़ लेना आसान बनाता है। एशियाई सभ्यता में बराबर मूल्य विचारधारा ने एशियाई फिल्मों की समावेशी के लिए जरूरतमंद आधार प्रदान किया है। यह चीन और भारत के बीच फ़िल्म सहयोग की ठोस नींव का पत्थर है।

चीन और भारत के बीच फ़िल्म आवाजाही बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में लम्बे समय के लिए रूक गई। एक दूसरे के फ़िल्म उद्योग की मौजूदा स्थिति व नीति और नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी न होने की वजह से दोनों का सहयोग चतुर्मुखी रूप से नहीं किया जा सकता है। और तो और दोनों देशों की फ़िल्मों की अपनी-अपनी जातीय विशेषताएं हैं,इसलिए एक दूसरे के बाज़ार में प्रवेश करने के लिए सुभीतापूर्ण बात नहीं है। फ़िल्म क्षेत्र में दोनों के सहयोग को आवाजाही का विस्तार करने से शुरू करना चाहिए। सैद्धांतिक चर्चा से फ़िल्म उद्योग का नेतृत्व किया जा सकता है। जब शर्तों की अनुमति है, तो दोनों पक्षों की प्रसार शक्ति को जोड़कर ख़ास वेबसाइट की स्थापना कर सकते हैं, सहयोग आदान-प्रदान के कोष की स्थापना कर सकते हैं और आवश्यकता पर एक दूसरे देश में फ़िल्म की ख़ास संस्था की स्थापना भी कर सकते हैं।

भविष्य के उन्नमुख चीन और भारत को अनुकूल रणनीतिक अवसरों के सहारे फ़िल्म सहयोग के प्लेटफ़ार्म की स्थापना करनी चाहिए, आसानी से कठिनाई तक, नागरिकों की आवाजाही से शुरू कर बाज़ारों के तत्व की प्रेरणा के गहरे सहयोग को आगे विकसित करना चाहिए। चीन और भारत में विश्व की कुल आबादी की करीब 40 प्रतिशत आबादी है। यदि दोनों देश फ़िल्म बाज़ार का साझा उपभोग करते है, तो दोनों एशियाई फ़िल्मों के मुख्य सामग्री प्रदाता बन सकेंगे। यदि दोनों हाथ मिलाकर दुनिया की ओर जाते है, तो विश्व फ़िल्म ढांचे को बदल सकेंगे।

(लेखक थेन जंग चीनी साहित्यिक फ़िल्म कला केंद्र के फ़िल्म विचारधारा अनुसंधान विभाग के उप प्रधान एवं अनुसंधानकर्ता हैं।